心灵的回撤:当宏大叙事遭遇现实困境

在当今社会,我们不难发现一个现象:看电影、看电视和读报纸的人数每年都在急剧下降,而与此同时,宏大叙实的研究却逐渐兴起。这一现象背后究竟隐藏着怎样的社会心理和文化变迁?本片将对此进行深入分析。

人类在生活中面临两种自由的阻碍:一种是自然的限制,如我们无法飞行、无法长生不老;另一种则是来自他人的恶意阻碍,如无法自由迁徙、无法表达观点。卢梭曾深刻指出,自然的限制不会激怒我们,因为它们是不可避免的,而来自他人的恶意阻碍则会引发我们的愤怒。

当一个人被束缚,失去自由时,通常有两种解决方案:一是反抗,努力挣脱束缚,追求自由;二是通过自我暗示,接受这种不自由的状态。前者被认为是勇敢的表现,而后者则被视为懦弱。然而,在某些社会中,情况恰恰相反:反抗者被视为偏执狂,而接受现状者则被认为是看透世界的明白人。

这种观念的颠倒导致了一个现象:勇敢者不仅没有得到应有的尊重,反而被孤立,而那些接受现状的人则被视为通透的人生。这种所谓的通透,实际上是一种无奈的表现,是对外部世界掌控力不足的妥协。

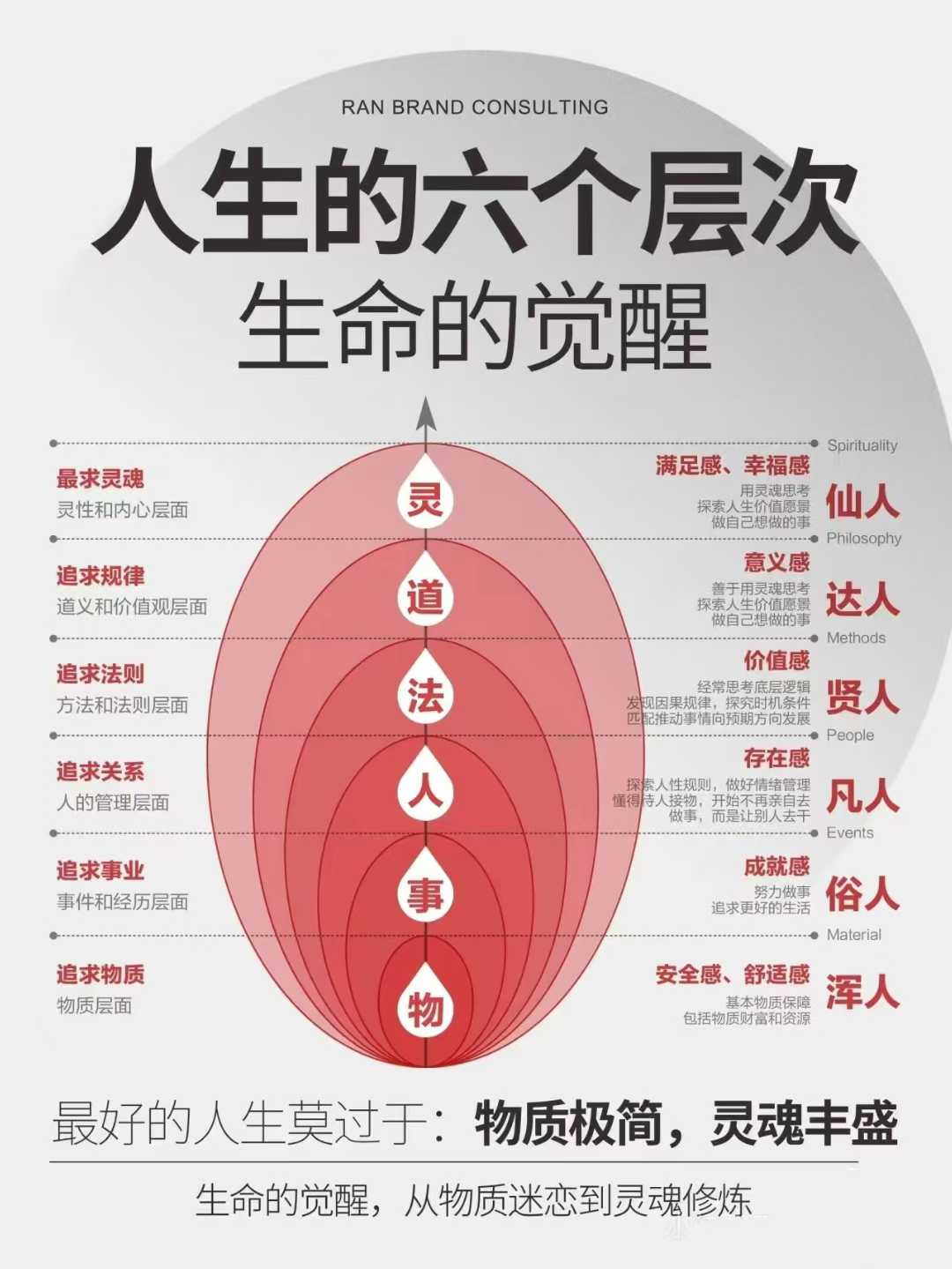

人们放弃挣扎的本质是将客观的能力问题转化为主观的意愿问题。当无法获得更多时,人们选择消减欲望,以此减少因外部世界的失控而带来的挫败感。为了掩盖这种挫败感,人们假装自己活明白了,不再外求,而是专注于内心的世界。

在所有的失控时代,人们都会试图将心灵后撤,构建一个他者无法触及的精神堡垒。在这个堡垒中,精神和信仰得以自由。这解释了为什么当今社会禅修、归隐、皈依宗教和保西连鸡汤的现象层出不穷。心灵的后撤往往伴随着宗教和信仰的崛起。

在心灵后撤的时代,人们对宏大叙事产生天然的厌恶。传统的媒体和娱乐方式失去了吸引力,人们不再相信那些看似美好的宣言,因为这些宣言无法改变他们的现实困境。所谓的通透,不过是一种内心的自我安慰,是对现实无力感的逃避。

当外部世界无法给予我们更多时,我们的心灵就会选择后撤,退到一个他者无法预料的角落,建造一个狭小的心灵堡垒。在这样的堡垒中,我们寻求一种虚幻的自由和心灵上的安慰。

重点概括:

1.心灵后撤现象:现代社会中,人们逐渐放弃对外部世界的追求,转而专注于内心的世界。

2.自由的双重阻碍:自然的限制和来自他人的恶意阻碍,后者更能激怒我们。

3.反抗与接受:反抗者被视为勇敢,而接受现状者被视为通透,但这种通透实际上是无奈的表现。

4.欲望消减与心灵堡垒:人们通过消减欲望和构建心灵堡垒来减少挫败感,寻求内心的自由和安慰。

5.宏大叙事的厌恶:在心灵后撤的时代,人们对传统的宏大叙事产生厌恶,转而寻求内心的精神寄托。